PR

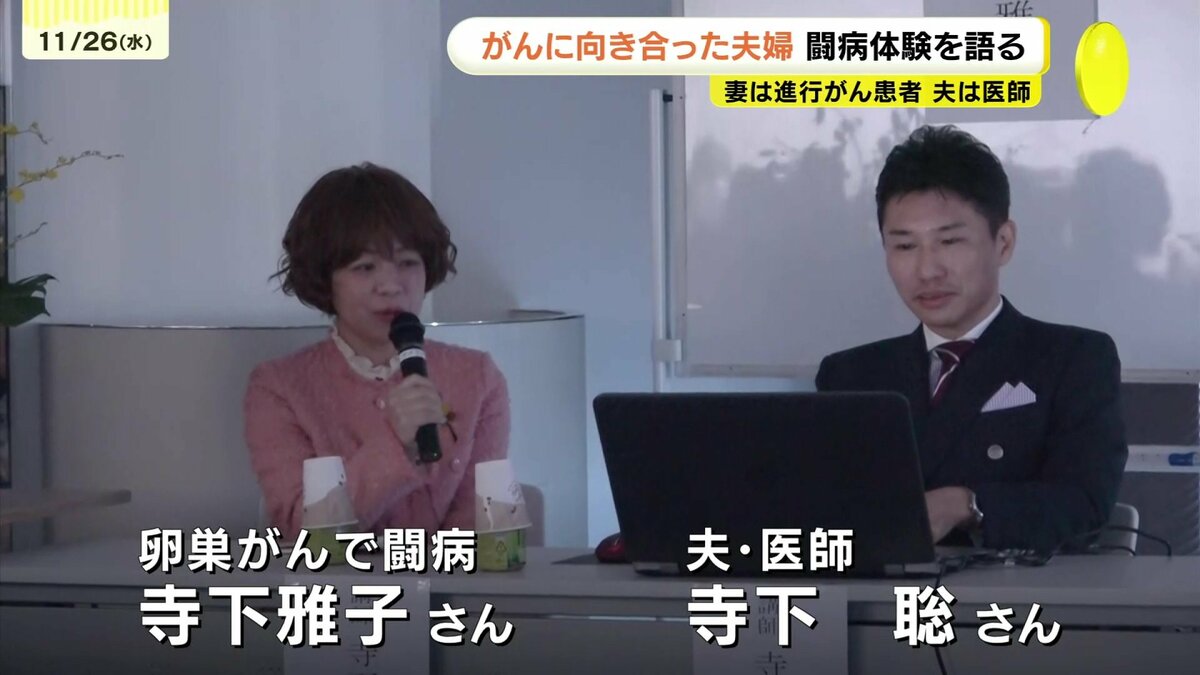

患者として、家族として、そして医師として――。ガンという病気を見つめた夫婦が、自らの経験を語りました。

「ガンはある日突然見つかります」

自身の体験を語ったのは和歌山県に住む寺下雅子さんと、夫で医師の聡さん。がん相談などを行うNPO法人が企画した講演会で、がん患者やその家族、医療関係者などを前に語りました。

寺下雅子さん

「ただおなかが張るだけなのに、急に卵巣がんですといわれて私は初めて聞いた時はポカンだったんです」

寺下雅子さん

雅子さんはコロナ禍、真っ只中の5年前、40代の若さで進行した「卵巣がん」と診断され、抗がん剤や手術治療のため入院を繰り返しました。

「全世界がコロナ禍で大変な時期でしたよね。外出は控えなきゃいけない。人との触れ合いもなるべく抑えて、そういう中で、どんどんどんどん自分の運動量や外出することが減ったので、体もなんとなく重いし、お腹がどんどん張ってきたんです」

しかし、体の違和感は続きました。「普通に過ごしているし、自分でできる筋トレとか、糖質を控えてとか、そういうことをしているのに、お腹ばかり出てくる」と違和感を覚え、ついに夫の聡さんに診てもらうよう頼みました。

診察した夫は下腹部に大きな腫れを確認。翌日病院を受診すると、CT検査の結果、下腹部には18cm以上の腫瘍が。しかも腸が圧迫され、もう少しで腸閉塞になる寸前の状態でした。

雅子さんは当時の状況について、「この時私はお腹が張るという以外に全く体に不調を感じなかったんですね。例えばお腹が痛いとか、気持ちが悪いとか、そういうことがあればちょっと何だろうって心配になっていたかもしれないんですが、ただお腹が張るだけなのに、急に卵巣がんですって言われて、私は初めて聞いた時はポカンだったんです」と振り返ります。

この時点で医師である聡さんは、CTの画像を見て状況の深刻さを認識していました。

「医師としては専門家ですので...これは何も治療しなかったら、もう2ヶ月ないかもしれないぐらいの画像でした」

ガンという病気は患者本人だけでなく、その家族にも大きな影響を与えます。医学の世界では、患者の家族のことを「第2の患者」と呼ぶことがあります。

寺下聡さん

「患者さん自身は1番当事者で、それは当然そうなんですけれども、患者さんの家族って、私自身も経験しましたが、ものすごくショックなんです。実際に治療を受けるのは患者さんなんだけれども、患者さんのことで非常に精神的なダメージを受けているので、精神的なケアというのは必要だということで、第2の患者という考え方が近年考えられている」

がん告知から治療開始までの期間、夫婦の間には精神的な緊張がありました。「言ってみれば患者さんと患者さん2人が同じ家に住んでいるような状況で、2人とも余裕がないんですよね」と聡さんは当時を振り返ります。

雅子さんも「この時は私が感情をぶつけてしまった時期ですね。他の方に打ち明けたりという話はなかったので、クッションにしてぶつかっちゃった時期です、1番」と話します。

診断の結果、ステージ3の卵巣がんと判明。腹腔内に広がったガンを小さくするための抗がん剤治療が始まりました。最初の抗がん剤治療について雅子さんは…

「本当に初めての経験だったので、緊張して怖さもあったんですけれども、お薬の投与中というのは静かに時間をかけて投与していただいて休んでということで、苦しいことは何もなくて、退院してからもすぐには副作用というのはなく、吐き気もなくご飯も食べられて」

一方で「ものすごくお腹の中をどんどん踏み鳴らすようなすごい衝撃がしばらく続いた」という独特の感覚も経験しました。「本当に薬がお腹の腫瘍に作用し始めているのかなというこのドスドスは今でもはっきり覚えています」

しかし、治療2週間後頃から髪の毛が急激に抜け始めました。この変化が、自分の病状を実感する大きなきっかけになったといいます。

「私はその髪が抜けることはお聞きしていたし、治療が終われば生えてくるよって言われたので、抜けること自体は大丈夫だと思っていたんですけど、なんかその現象によって自分が癌なんだっていうことを、まざまざと見せつけられたというか」

雅子さんの抗がん剤治療は10コース行われ、回を追うことに少しずつガンが小さくなっていきました。

寺下聡さん

「(PET検査の画像をみても)明らかに小さくなっていますし、色の濃さも薄くなっています。インターネットとか書籍とかで簡単に抗がん剤は効かないとか、抗がん剤やめとけみたいな情報がいっぱい出てくるんですけれども、お薬も色々進歩していますし、抗がん剤は適切に使えば非常に効果が高いんです」

抗がん剤治療によって腫瘍が小さくなり、手術が可能になりました。雅子さんは「これも全くの初めての経験なので、怖くないと言ったら嘘でやっぱり怖いんですけれども、それ以上にやっとここまでたどり着けたんだという安堵感の方が大きかったんですね」と語ります。

手術は成功し、その後も再発予防のための抗がん剤治療が行われました。最終的には合計10回の抗がん剤治療を受け、その後も分子標的薬による維持療法が続きます。

寺下雅子さん

「10回抗がん剤を受けなきゃっていうのを最初に聞いた時、もう途方もない長さに感じたんですよね。回数と長さと。さすがに私ももうどうしたらいいのか分からなくなって、結構悩んだりとか、もう苦しんだりもあったんですけど。」

しかし、雅子さんは小さな一歩に集中することで乗り越えてきたと言います。

「子どもの時に読んだ本の中に、すぐにゴール、到達点を考えちゃいけないっていう一説が出てくるんですね。すぐ目の前のこと、1歩1歩、すぐそこにあることをやっていったら、いつの間にか終わっているよっていうそういう下りがありまして。何であっても、すぐ次の治療のことだけを考えて、1個1個やっていくしかないんだなっていうのを思いました。3回、4回、5回、10回目まで一気に考えずに次のことだけを目指して」

雅子さんは闘病を通じて気づいたことがありました。

「1日1日を穏やかに平穏に過ごせることっていうのはどんなにありがたいことか、実は奇跡的なことなんだっていうのを初めて感じました。当たり前だって思っていたことの中に当たり前に起きることなんてないんだって」

さらに価値観も変わったと言います。

「和歌山は一番近い都市が大阪になるんですけど、どっちかというと、大阪とか神戸とか華やかなもの、賑やかなもの、刺激のあるものを求めがちだったんですけど、見渡してみたら、自分のそばにこんなに美しい、素敵な愛と幸せがあるっていうのを、日々のウォーキングとか、体力作りも兼ねて始めたことだったんですけど、気づかされることばかりでした」

医師と患者では同じ病気でも、見え方が大きく異なるガン。医師である聡さんは自身が患者の家族となったことで考え方に変化が生じたと話します。

「医師が見ている癌と患者さんから見える癌ってやっぱり違うということが、私は患者家族になって分かりました。病気をよくしたいということに関してはそれは共通だと思うんです。でも医師がどのように考えているかというと、命に関わる副作用は避けたいという考えが非常に強いです。一方で命に関わらない副作用、例えば脱毛だったりとか、しびれとか、下痢とか...ちょっとその軽視しがちなところだったりとか、あるいは点滴の回数ですね」

聡さんは、患者にとって実際に苦痛となる症状に医師が注目していないケースもあると考えています。この点について雅子さんは…

「これちょっと治療を受けられている方、ちょっとショックじゃないですか?こっちはしびれ辛いし悲しいって思っているのに、命に関わることをまず重視するっていうことなんだなっていうのも、主人と話して初めて知りました」

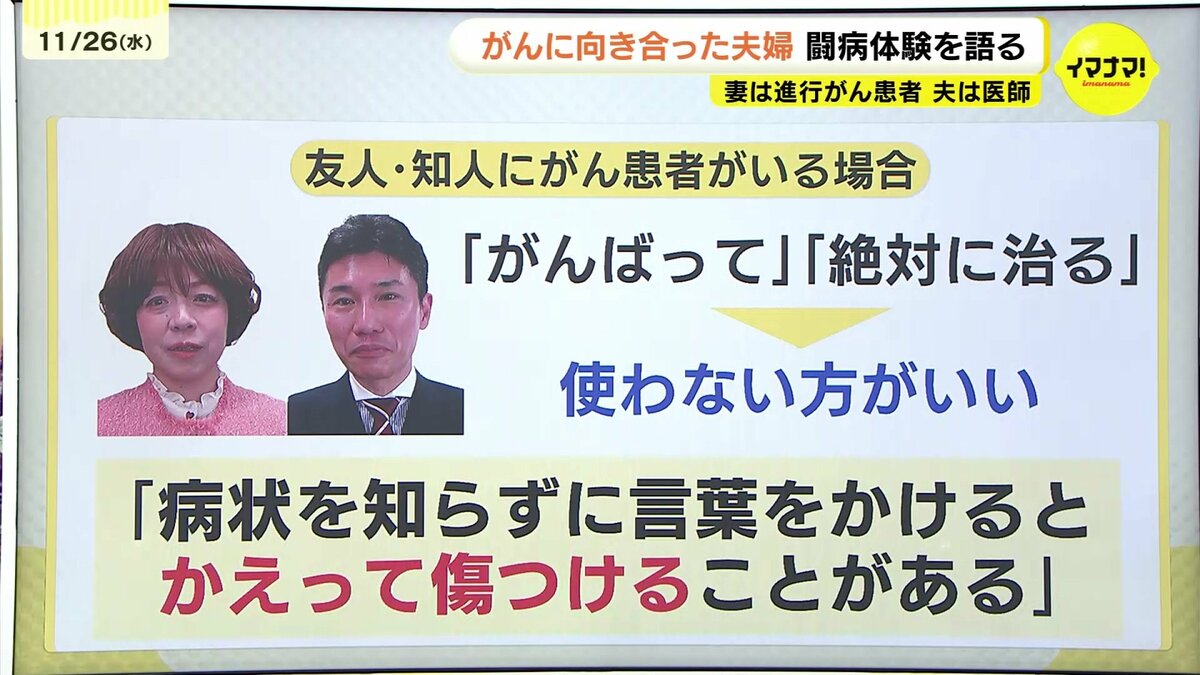

では、身近に患者やその家族がいる場合、周りの人はどのような言葉をかければいいのでしょうか。雅子さんはこう話します。

「自分がやっていることをねぎらってくれる、頑張りましたねって。受け身で辛い思いをしてただ耐えているということではなくて、本当に立ち向かっているんだよってその姿勢を分かってもらえるような対応をされた時はすごく嬉しかった」

一方、聡さんは、患者の友人や知人として注意すべき点として、『頑張って』『絶対に治る』という2つのフレーズは使わない方がよいと指摘します。

「病状を知らない状況でそういう言葉をかけると、かえって傷つけることがあるので、言わないで迷ったならば言わない方がいい」

また、「第3者、距離が程よい、客観的に見ていただける患者会はすごく大きな存在」だと話し、実際に悩みを抱えている人に患者会や癌患者支援団体の活用を勧めました。

講演を通じて、同じガンという病気でも、患者、家族、医療者という立場によって見え方が大きく異なることを伝えた雅子さんと聡さん。2人は自らの経験をまとめた本も出版していて、今後も同じ境遇の人々に向け、経験を共有していきたいとしています。

PR

新着記事

ランキング

※毎時更新、直近24時間のアクセス数を集計しています。

PR

コメント (0)

IRAWアプリからコメントを書くことができます!!